Вам сегодня везет? Предлагаем проверить!

Сразитесь в трех играх и зарядитесь удачей на весь день. Бонус победителям: промокод и награда в профиль.

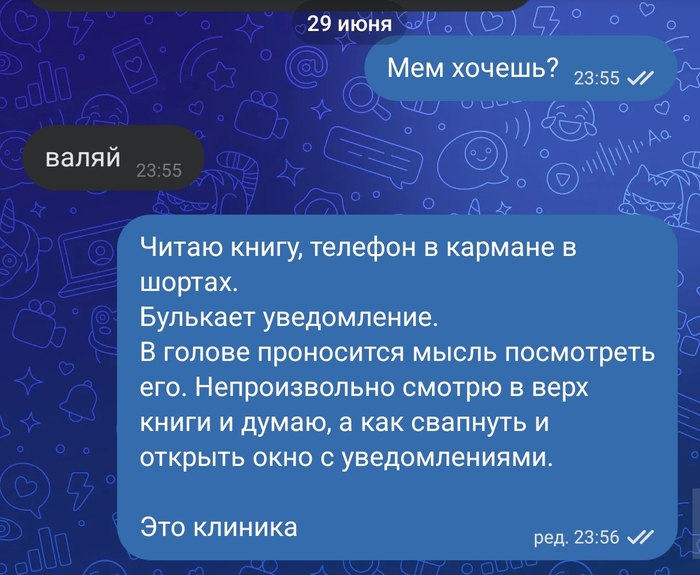

Внезапно…

Ответ на пост «Откровенно о мусульманах»8

Во первых, соблюдать традиции, можно и не привлекая внимания общественности.

Вот это - главное и основное. Всё остальное - вытекающие последствия.

Всегда будет бесить и раздражать то явление, которое орет во все горло о своей уникальности, нарочито пытается выделиться, настойчиво требует к себе повышенного внимания и принятия.

Негры не бесили, пока не стали требовать к себе повышенного внимания. Пидерасты (и иже с ними) не бесили, пока не стали требовать к себе повышенного внимания.

Папа одевал

Больше смешных видео на открытом telegram-канале Конь Валялся

Котёнок Мии познаёт мир

Зоопарк Хигашияма, Япония

Помните своего тамагочи?

Если не помните или у вас его не было, то вы где-то потеряли кусочек сердца… но все можно исправить. С тамагочи можно поиграть прямо сейчас.